隨著企業信息化的逐步深入,ERP的應用已經基本普及;在“后ERP時代”,上馬商業智能(BI)項目,成了很多數企業的選擇。十幾年的ERP、BI咨詢經歷中,我看到很多企業對商業智能認識不透,甚至存在一些誤區,諸如:BI就是圖形化報表,先上ERP才能上BI等等。更嚴重的是一些BI應用僅是功能的堆砌,無系統的管理邏輯而言,使分析效果流于表面。

因為企業上BI時,一般都非常關注銷售領域的分析;所以在本文中我想以銷售分析為例,把多年BI項目咨詢的體會、思考與經驗向大家分享,共同交流。

首先,BI是業務導向,不是技術導向。

由于市面上BI工具產品較多,BI應用產品較少;再加之大多數企業的BI項目是用BI工具產品進行定制的。這造成很多企業人士現在仍然認為BI就是比Excel高級點兒的分析工具,BI工具本身并不涉及企業業務,需要分析什么內容,需企業自己決定;所以,以往重點關注BI采用的技術是否先進,工具是否強大。其實,BI工具僅是BI的一部分, BI還有另外非常重要的一部分就是BI應用。可以說,BI的應用是基于“管理+IT”,它像ERP一樣屬于企業管理軟件的范疇,它是管理與IT的結合體;IT是工具,管理是靈魂。為了扭轉對BI的片面認識,近幾年像用友、SAS這些國內外的領導廠商紛紛提出了BA(Business Analysis)的概念,指出:BA是從業務出發并與業務緊密結合,通過業務分析幫助企業提升管理;傳統BI(即:BI工具)僅是從技術角度出發為業務分析提供數據倉庫、多維分析與數據挖掘的工具。

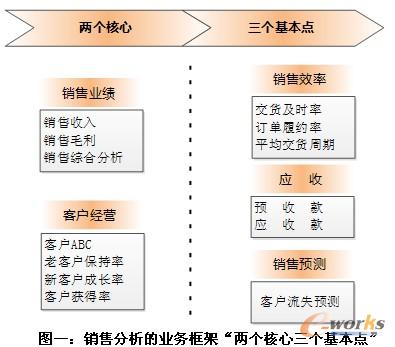

下面我以銷售分析為例,進一步解釋業務導向的BI。銷售管理不像營銷管理,覆蓋的面那么廣,對于一般企業而言,銷售分析的重點是銷售業績與客戶經營,同時關注銷售效率、應收狀況、銷售預測等;因此銷售分析的業務重點可以總結為:“兩個核心三個基本點”,即:以“銷售業績與客戶經營”分析為核心,以“銷售效率、應收、銷售預測”分析為基本點(如圖一)。在銷售分析中搞清楚這些分析重點后,接著就是要考慮用什么工具來滿足這些分析需求。用Excel,用報表軟件,還是用BI?當發現BI既能與ERP無縫集成、整合數據,又能做數據挖掘、復用性又好時,當然選擇BI!這就好比,抗日戰爭的目的是打跑日本鬼子,究竟是用小米加步槍,還是用洋槍洋炮,都是一個工具選擇的問題,但一定是“以打跑日本鬼子”為導向。

其次,BI不但分析結果,而且分析過程。

BI項目咨詢中,經常可以看到一類典型現象,企業剛上BI時,管理層熱情高漲,有一種“運籌帷幄,決勝千里”的感覺。但是,BI項目一旦上線后,管理層的熱情逐漸冷卻下來,時間長了就不怎么進BI系統了,甚至連用戶名和密碼都忘了,這使BI的應用效果大打折扣。經觀察與思考,我認為這種問題的表面原因是:企業管理者使用BI僅做結果指標的分析,像“銷售收入、銷售毛利”這類結果的使用頻率低,造成用戶粘性差,形不成用戶對BI的依賴。久而久之,管理者就不怎么使用BI系統了,甚至束之高閣了;需要分析結果時,還是讓下屬匯報來的直接。其實,這問題真正的原因是:對BI在企業經營中分析的能力認識不足。企業經營中,不但要分析結果,而且要分析過程,好結果來源于好過程;所以,事中分析與事后分析同等重要。但是,大家經常聽到的是“BI是一種輔助決策工具”,好像決策僅是企業中高層、甚至僅是高層的事兒。其實,決策是分層次的,中高層把握戰略決策及重大事務決策,基層負責日常事務性決策,只是基層的決策不叫“決策”,通常叫“決定”或“選擇”而已;但是基層的很多決定,是在企業的日常管理過程之中,所以分析業務過程就相當重要。若大家意識到“BI不但分析結果,而且分析過程”之后,相信BI會在企業各級人員中推廣開來,BI的使用粘性也會大大增加,BI就會成為企業各級人員輔助決策的“拐杖”,時間久了就離不了了,我本段開始提到的BI上線后,逐漸的“不怎么進BI系統”的“刀槍入庫,馬放南山”的現象也就不存在了。

下面我還是以銷售分析為例,解釋BI是如何“不但分析結果,而且分析過程”的。在銷售分析中,銷售收入、銷售毛利分析,是對銷售業務完成結果的分析;但是,銷售收入指標的完成,來源于一筆一筆的銷售訂單,所以分析訂單執行過程中的“交貨及時率、訂單履約率、平均交貨周期”就非常重要;訂單執行過程中的三個指標也是基層員工非常關心的指標,尤其是訂單履約率,可以天天關注,這樣就大大增加了BI的使用粘性。再比如,最終的銷售收入與客戶貢獻度密切相關,因此可以通過“老客戶保持率、新客戶成長率、客戶獲得率”這三個客戶經營指標,隨時關注老客戶、新客戶的銷售貢獻情況,以及隨時關注開拓新客戶的能力;只有這三方面的過程指標表現好,最終的銷售收入才能令人滿意,管理人員及員工的工作成績才能好。因此,為了自己的工作成績突出,每個人不會放棄對這些過程指標的關注,那么BI使用頻率高也就水到渠成了。

另外,我接觸的部分企業,認為需要先上ERP,再上BI,其實兩者可以同步上線,這也是因為“BI不但分析結果,而且分析過程”。企業在ERP上線的同時,就有了訂單履約的信息,所以可以在BI中同步進行訂單履約率、發貨及時率等的分析。現在一些BI廠商提的“嵌入式BI”,即把BI嵌入ERP內部,也是指的BI與ERP同步的概念。

再次, BI與圖形化報表有本質區別。

我經常聽到有人說BI不就是圖形化報表嗎,這句話有一定的合理性,但是這句話基本上是錯誤的,因為圖形化報表僅是BI展現的一部分,它不是BI的核心。說它有一定的合理性,是因為它說出了“圖形化”,這點兒與圖形化報表是相同的,它們比表格式報表大大提高了分析結果的可讀性,提高了視覺沖擊力,即:是用來看的不是用來讀的。

那么,BI和圖形化報表的本質又分別是什么呢?圖形化報表的本質是報表,BI的本質是可交互的智能分析工具。它們的本質區別可以從BI具備的如下三個核心特點來看。

其一:BI符合管理者的決策思維,可以按照不同維度、粒度提供信息。在企業中,經常看到類似如下的場景,主管銷售的總裁想要一套從產品、區域、客戶角度統計的上月銷售收入報表,各個銷售總監們迅速的按照總裁要求提供了很多張報表出來。總裁在分析這些報表的時候發現華南區上月的銷售收入業績較差,所以就想重點關注一下華南區每個業務員的銷售業績情況,當華南區銷售總監再提供出華南區每個業務員的銷售業績報表后,總裁發現以往的銷售明星小李的上月銷售業績很不理想,所以,就想從產品、客戶角度再看看小李上月業績差的原因。這下完了,總裁這月關注小李,下個月說不定又關注小王呢,說不定不關注某個業務員了,又關注某類客戶了。真是“領導一動嘴,我要忙三天”啊,搞的下面制作報表的員工非常痛苦,總裁也感到員工工作效率低下。這就是報表的局限,BI通過OLAP(聯機分析處理)分析的多維、切片、鉆取等功能很好的解決了這個問題。它滿足分析人員按照不同的分析路徑,不同的分析粒度,從多個角度關注同一問題,消除了為某一問題提供若干張報表的痛苦。同時,OLAP分析也解決了企業報表口徑不統一,基本杜絕了信息統計出錯的人為因素。

其二:BI具有強大的數據挖掘功能。有一個有趣的例子,一天,一個男人沖進了美國第三大零售商塔吉特的某個商店,要求經理出來見他。他氣憤的說:“我女兒還是高中生,你們卻給她郵寄嬰兒服和嬰兒床的優惠券,你們是在鼓勵她懷孕嗎?”而當幾天后,經理打電話向這個男人致歉時,這個男人的語氣變得平和起來。他說:“我跟我的女兒談過了,她的預產期是八月份,是我完全沒有意識到這個事情的發生,應該說抱歉的人是我。”塔吉特怎么知道這個男人的女兒懷孕了呢?因為,塔吉特公司的分析團隊,通過分析女性客戶購買記錄,發現女性會在懷孕四個月左右,大量購買無香味乳液,由此挖掘出25項與懷孕高度相關的商品,制作懷孕預測指數。推算出預產期后,就搶先一步將孕婦裝、嬰兒床等折扣券寄給客戶。這是一個利用數據挖掘做預測分析的一個經典案例。其實,在BI中還可以做很多數據挖掘的應用,像沃爾瑪“啤酒尿布”的經典例子,以及京東、亞馬遜這類電商網站的購買推薦都是基于數據挖掘做的關聯分析應用。

其三:一般BI都構建數據倉庫。為了提高分析效率,支持多種數據源,一般BI都需要分層的數據倉庫做支撐;而圖形化報表一般都沒有數據倉庫,也不支持多數據源。

還有,BI能夠滿足管理分析的靈活性需求。

通過BI工具產品做的定制化BI應用,時間久了,多少也會遇到一些尷尬困境,而且這個困境還會持續存在,成了企業心頭長期抹不去的痛。我舉個例子說一下這個困境,比如:當初BI項目上線時,企業規定360天內發展的客戶算做新客戶,但是現在客戶發展、銷售增長都比較迅速,重新規定180天內發展的客戶才算新客戶,希望重點對這一部分客戶進行分析。這就涉及到調整數據倉庫取數規則的設置,但這不像更改分析格式那么簡單,本企業的IT人員自己能搞定,這就需要重新找BI軟件提供商,一旦過了免費維護期,就需要重新花錢。但是,業務分析需求,以后還會變化,時間久了,對軟件提供商又愛又恨,想甩但甩不掉這根拐棍兒,自己長期聘用一個高水平的IT員工更不劃算。

其實,造成這種困境的原因,不是BI不支持企業靈活性的需求調整,而是因為通過BI工具做項目與BI應用產品的思路不一致。項目周期一般比較短,企業也想不全未來的分析需求是什么樣兒的;而BI應用產品與業務緊密結合,為了具有廣泛的適應性,它會把這些靈活性的分析需求設置成分析參數,以滿足不同企業、企業不同時期的分析需求。

最后,在BI中,需要整體看待企業的業務分析。

在整體看待業務分析這一點上,我其實想說一個普遍的道理,就是分析事物要有“全局化、整體觀”。比如:銷售分析在橫向上要與采購、生產、物流、財務等各個環節協同起來設置分析指標,平衡看待指標結果。否則,容易形成“局部最優,全局次優,甚至不優”的“孤島卓越”現象。在縱向上,銷售分析的企業指標、部門指標及個人指標的設置也要結合起來,否則,不能“心往一處想,勁往一處使”。我簡單舉一個例子,“平均交貨周期”這一銷售交貨效率指標,是與“采購及時率、生產周期、存貨周轉周期”這些供應鏈指標息息相關的,所以企業經營分析中,需要對供應鏈上這幾個環節的指標統籌設置與分析,不能“頭疼醫頭腳痛醫腳”。其實,最后談到的這一點,不但和文章開頭談到的“BI是業務導向,不是技術導向”是遙相呼應的;而且想在業務導向的基礎上,進一步說明需要以全局業務導向,不能盲人摸象,管中窺豹。

總 結

ERP幫助企業“打破了信息孤島、實現了業務流程信息化”;在“后ERP時代”,BI可以幫助企業各級管理人員實現“透視經營、輔助決策”。鑒于市場上BI分析的平臺產品較多,應用產品較少,大多是基于BI平臺做定制化的應用,造成大家對BI的認識還不很全面。所以,一定切記:BI工具用的好與壞,對企業經營管理的理解至關重要,BI應用一定是業務導向。企業只要抓住了這個切入點,然后在使用中逐漸去全面理解,相信在不久的將來,BI的應用將會遍地開花,到那時“后ERP時代”就是“BI時代”!

轉載請注明出處:拓步ERP資訊網http://m.kaqidy.com/